Judith Förster: Ein Porträt der Künstlerin

Judith Förster ist eine der spannendsten Persönlichkeiten in der zeitgenössischen Berliner Kunstlandschaft. Als Choreografin, Tänzerin sowie Bühnen- und Kostümbildnerin vereint sie unterschiedliche künstlerische Disziplinen auf einzigartige Weise. Geboren und aufgewachsen in Deutschland, zog es Förster früh nach Berlin – eine Stadt, die seit Jahrzehnten als Magnet für kreative Köpfe gilt. Ihr Schaffen bewegt sich an den Schnittstellen von Tanz und Bildender Kunst, wobei sie immer wieder neue Ausdrucksformen und Präsentationsformate sucht.

Försters künstlerische Handschrift zeichnet sich durch eine starke visuelle Komponente aus. Ihre Arbeiten sind geprägt von einem intensiven Dialog zwischen Körper, Raum und Materialität. Dabei experimentiert sie mit Bewegungsqualitäten ebenso wie mit Texturen, Farben und Formen. Besonders bemerkenswert ist ihr Gespür für das Zusammenspiel von Choreografie und Bühne: Ihre Stücke entstehen oft in enger Zusammenarbeit mit anderen Künstler*innen aus den Bereichen Musik, Malerei oder Installation.

Im Laufe ihrer Karriere hat Judith Förster zahlreiche Projekte realisiert, die sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene Beachtung fanden. Sie ist regelmäßig auf renommierten Festivals vertreten und arbeitet mit etablierten Institutionen wie den Sophiensaelen oder dem HAU Hebbel am Ufer zusammen. Gleichzeitig bleibt sie offen für Experimente im Off-Space-Bereich – ein Ansatz, der ihre künstlerische Entwicklung maßgeblich prägt.

Berliner Kunstszene: Netzwerke und Dynamiken

Die Berliner Kunstszene ist berühmt für ihre Offenheit, Vielfalt und Innovationskraft. Hier treffen Künstlerinnen unterschiedlichster Herkunft und Disziplinen aufeinander – ein Nährboden für neue Ideen und Kooperationen. In diesem kreativen Ökosystem spielen Netzwerke eine zentrale Rolle: Sie ermöglichen Austausch, fördern Sichtbarkeit und schaffen Synergien zwischen verschiedenen Akteurinnen.

Für Judith Förster ist die Verankerung in diesen Netzwerken essenziell. Durch regelmäßige Teilnahme an Ausstellungen, Performances und Diskussionsformaten knüpft sie Kontakte zu anderen Künstlerinnen, Kuratorinnen sowie Institutionen. Besonders in Berlin existieren zahlreiche Plattformen wie das Künstlerhaus Bethanien oder die Uferstudios, die den interdisziplinären Dialog fördern.

Ein wichtiger Aspekt der Berliner Szene ist zudem ihre Dynamik: Ständig entstehen neue Projekträume, Kollektive oder Festivals, während andere verschwinden oder sich transformieren. Diese ständige Bewegung bietet Chancen für Experimente – verlangt aber auch Flexibilität von den Beteiligten. Judith Förster nutzt diese Dynamik gezielt für ihre künstlerische Weiterentwicklung und positioniert sich bewusst an den Schnittstellen verschiedener Disziplinen.

| Institution/Plattform | Schwerpunkt | Bedeutung für Förster |

|---|---|---|

| Sophiensaele | Zeitgenössische Performance | Regelmäßige Auftritte |

| HAU Hebbel am Ufer | Theater & Tanz | Kooperationen & Premieren |

| Künstlerhaus Bethanien | Bildende Kunst & Residenzen | Netzwerkbildung |

| Uferstudios | Tanz & Choreografie | Proben & Austausch |

| Ballhaus Ost | Interdisziplinäre Formate | Experimentelle Projekte |

Künstlerische Schnittstellen: Tanz trifft Bildende Kunst

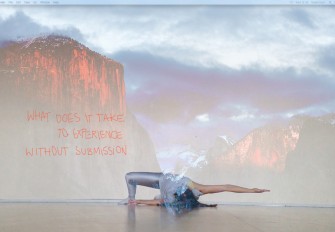

Judith Försters Arbeit steht exemplarisch für das Verschmelzen von Tanz und Bildender Kunst – zwei Disziplinen, die traditionell getrennt betrachtet werden. In ihren Performances wird der menschliche Körper zum bewegten Bild; Bewegungen werden zu skulpturalen Gesten im Raum. Diese Herangehensweise eröffnet neue Perspektiven auf beide Kunstformen.

Ein zentrales Element in Försters Schaffen ist die Frage nach Materialität: Wie beeinflussen Stoffe, Farben oder Objekte die Bewegung? In ihren Stücken werden Kostüme nicht nur getragen, sondern aktiv in die Choreografie integriert – etwa als Erweiterung des Körpers oder als eigenständige Requisiten. Auch Installationen oder Bühnenbilder sind keine bloßen Kulissen, sondern Mitspieler im performativen Geschehen.

Die Verbindung von Tanz und Bildender Kunst ermöglicht es Judith Förster zudem, verschiedene Publika anzusprechen: Ihre Arbeiten werden sowohl in klassischen Theaterräumen als auch in Galerien oder Museen gezeigt. Dadurch überschreitet sie institutionelle Grenzen und trägt zur Öffnung beider Felder bei.

Kooperationen in der Praxis: Projekte und Formate

Kooperationen sind ein zentrales Element im Werk von Judith Förster. Sie arbeitet regelmäßig mit anderen Künstlerinnen zusammen – sei es im Rahmen von Duetten mit Tänzerinnen, Gemeinschaftsproduktionen mit bildenden Künstlerinnen oder interdisziplinären Teams aus Musikern, Dramaturginnen und Techniker*innen.

Ein Beispiel hierfür ist das Projekt „Körper/Raum/Farbe“, das 2022 in den Uferstudios uraufgeführt wurde. Hier entwickelte Förster gemeinsam mit einer Malerin eine Performance-Installation, bei der Tänzer*innen live auf großformatigen Leinwänden agierten – Bewegungen hinterließen sichtbare Spuren aus Farbe auf dem Trägermaterial. Dieses Format verband tänzerische Improvisation mit malerischem Prozess zu einem neuen Gesamtkunstwerk.

Auch partizipative Ansätze spielen eine Rolle: In Workshops lädt Judith Förster Laien ein, eigene Bewegungen zu erforschen und gemeinsam performative Situationen zu entwickeln. Diese offenen Formate stärken nicht nur den Austausch zwischen Profis und Publikum, sondern bereichern auch ihr eigenes choreografisches Vokabular.

Zu den wichtigsten Kooperationsformaten zählen:

- Gemeinschaftsproduktionen (mit anderen Choreografinnen/Bildenden Künstlerinnen)

- Residenzen (z.B. im Künstlerhaus Bethanien)

- Interdisziplinäre Workshops

- Festivalbeiträge (z.B. Sophiensaele Sommerfestival)

- Offene Studios/Ausstellungen

Dialoge mit anderen Berliner Künstler*innen

Der Austausch mit Kolleg*innen aus Berlin prägt Judith Försters Arbeitsweise maßgeblich. Sie versteht künstlerisches Schaffen als einen kontinuierlichen Dialog – sei es im Probenprozess, bei öffentlichen Gesprächen oder durch gemeinsame Ausstellungen/Performances.

Besonders fruchtbar sind Begegnungen mit Vertreter*innen anderer Disziplinen: So arbeitete sie beispielsweise mit dem Videokünstler Lukas Löffler an einer multimedialen Performance-Reihe über Wahrnehmung von Bewegung im digitalen Zeitalter zusammen. Auch Kollaborationen mit Musikerinnen wie Anna Hirsch führten zu spannenden Crossover-Projekten zwischen Live-Musik und improvisierter Choreografie.

Solche Dialoge finden häufig im Rahmen temporärer Kollektive statt – lose Zusammenschlüsse von Kreativen unterschiedlicher Herkunft wie dem Netzwerk „Tanz+Kunst Berlin“. Diese Strukturen bieten Freiraum für Experimente jenseits institutioneller Vorgaben und fördern nachhaltige Verbindungen innerhalb der Szene.

Rolle von Raum und Kostüm in Försters Kollaborationen

Raumkonzepte spielen eine zentrale Rolle in Judith Försters künstlerischer Praxis: Für sie ist jeder Ort mehr als bloße Bühne – er wird zum aktiven Bestandteil des Geschehens. Ob klassische Blackbox-Bühne oder leerstehende Industriehalle: Der Charakter des Raums beeinflusst Dramaturgie sowie Bewegungsqualität maßgeblich.

Auch das Kostüm erhält bei Förster einen besonderen Stellenwert: Es dient nicht nur als „Verkleidung“, sondern wird Teil des choreografischen Materials selbst. Häufig entwirft sie ihre Kostüme selbst oder arbeitet eng mit Designerinnen zusammen; dabei entstehen Outfits aus ungewöhnlichen Materialien wie Papierbahnen oder reflektierenden Folien.

Diese Herangehensweise eröffnet vielfältige Möglichkeiten:

- Verwandlung des Körpers: Durch spezielle Schnitte/Materialien verändern Kostüme Silhouette & Bewegungsspielraum.

- Interaktion mit dem Raum: Kleidung kann zur Installation werden (z.B. lange Stoffbahnen verbinden Tänzer*innen miteinander).

- Visuelle Statements: Farben/Muster setzen gezielte Akzente im Bühnenbild.

- Partizipation: Zuschauer*innen werden manchmal eingeladen, selbst Teil des szenischen Arrangements zu werden (etwa durch tragbare Objekte).

Interdisziplinäre Arbeitsweisen und deren Herausforderungen

Die Arbeit an Schnittstellen bringt zahlreiche Chancen – aber auch spezifische Herausforderungen mit sich. Interdisziplinäre Projekte erfordern Offenheit gegenüber anderen Denkweisen sowie Flexibilität im Umgang mit ungewohnten Methoden/Prozessen.

Für Judith Förster bedeutet dies beispielsweise:

- Absprachen zwischen Teammitgliedern aus unterschiedlichen Sparten (Musik/Tanz/Bildende Kunst) müssen besonders klar getroffen werden.

- Zeitpläne müssen auf verschiedene Produktionszyklen abgestimmt sein.

- Unterschiedliche Erwartungshaltungen bezüglich Präsentationsformen (Theater vs Galerie) müssen ausgehandelt werden.

- Finanzierungsmodelle variieren je nach Disziplin; hier braucht es kreative Lösungen bei Förderanträgen/Budgets.

- Technische Anforderungen können komplexer sein (Licht/Ton/Videoinstallation).

Trotz dieser Herausforderungen sieht Förster große Vorteile im interdisziplinären Arbeiten: Es entstehen innovative Formate jenseits gewohnter Muster; das eigene Repertoire erweitert sich kontinuierlich; neue Zielgruppen können erreicht werden.

Wichtige Erfolgsfaktoren interdisziplinärer Projekte:

- Klare Kommunikation

- Respekt vor unterschiedlichen Arbeitskulturen

- Gemeinsame Ziele definieren

- Offenheit für Scheitern & Lernen

- Flexibles Zeitmanagement

Einfluss der Berliner Szene auf Judith Försters Schaffen

Berlin bietet ein einzigartiges Umfeld für experimentelle Kunstformen – diese Tatsache prägt auch Judith Försters Werdegang nachhaltig. Die Stadt zeichnet sich durch niedrige Zugangshürden zu Räumen/Förderungen ebenso aus wie durch hohe Diversität unter ihren Bewohner*innen/Künstler*innen.

Förster profitiert besonders vom engen Austausch innerhalb der Community: Regelmäßige Treffen in Ateliers/Cafés/Festivals ermöglichen informelle Gespräche über aktuelle Trends/Techniken/Herausforderungen im Kulturbetrieb. Gleichzeitig inspiriert sie die urbane Umgebung Berlins dazu, immer wieder neue Orte/Materialien/Themen ins Zentrum ihrer Arbeit zu rücken.

Auch politische Aspekte spielen eine Rolle: Fragen nach Teilhabe/Migration/Gentrifizierung spiegeln sich indirekt in vielen ihrer Stücke wider – etwa wenn sie öffentliche Räume bespielt oder partizipative Elemente integriert.

Ein Blick auf wichtige Einflüsse:

| Einflussfaktor | Bedeutung |

|---|---|

| Urbanes Umfeld | Inspiration durch Architektur/Straßenkunst |

| Internationale Community | Austausch über Sprach-/Kulturgrenzen hinweg |

| Förderung/Kulturpolitik | Ermöglicht Experimente |

| Politische Themen | Reflexion gesellschaftlicher Prozesse |

Zukunftsperspektiven für Kollaborationen in Berlin

Die Zukunft interdisziplinärer Kollaborationen in Berlin erscheint vielversprechend – aber auch herausfordernd angesichts steigender Mieten/Gentrifizierung/Förderunsicherheiten. Dennoch bleibt die Stadt ein Hotspot für innovative Projekte an Schnittstellen zwischen Tanz/Bildender Kunst/Musik/Digitalem Design u.v.m.

Judith Förster sieht großes Potenzial darin, bestehende Netzwerke weiter auszubauen & neue Allianzen zu schmieden – etwa durch digitale Plattformen/Hybride Veranstaltungsformate/Kooperationen über Landesgrenzen hinweg (Stichwort Europäische Kulturhauptstadt-Initiativen). Auch Nachhaltigkeit gewinnt an Bedeutung: Viele junge Kollektive setzen verstärkt auf ressourcenschonende Produktionsweisen/Recyclingmaterialien/partizipative Prozesse zur Einbindung lokaler Communities.

Insgesamt zeigt sich: Die Bereitschaft zum Experiment bleibt hoch; neue Generationen bringen frischen Wind & innovative Impulse ein; bestehende Strukturen öffnen sich zunehmend für Diversität/Inklusion/interkulturellen Austausch – beste Voraussetzungen also dafür, dass Berlin weiterhin Vorreiterin bleibt beim kreativen Überschreiten disziplinärer Grenzen!